本校のICF-CYの活用について

実際の活用に当たり、子どもの実態把握をするツールとして、「ICF-CYを活用した実態把握表(※)」(以下:実態把握表)を作成しました。本ツールは、ICF-CYの共通言語としての機能を生かして、医療、家庭、学校が共通の視点で、また、それぞれの専門的な視点から子どもを評価できるものです。「実態把握表」は、ICF-CYで示されている「生活機能や障害、環境因子等をより的確に把握し、相互の関連性についても十分考慮する」上で役立つものです。

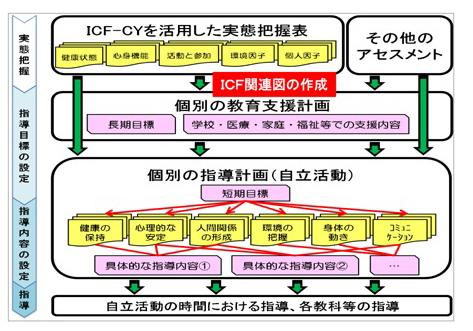

以下に、活用のイメージを図にしました。

まず、「実態把握表」やその他のアセスメントを実施することによって見えてきた子どもの状態像を参考にして、その子の自立を目指す観点から指導の目標を設定します。ここでいう指導目標は、個別の教育支援計画における長期目標や個別の指導計画(自立活動)における短期目標を指します。次に、それらの目標を達成するために必要な指導内容を多面的な視点、すなわち自立活動の6区分(健康の保持、心理的な安定、人間関係の形成、環境の把握、身体の動き、コミュニケーション)とそれぞれの下位項目(計26項目)を踏まえて検討します。そのようにして導き出された内容を、自立活動の時間における指導を中心としながら、各教科等においても密接な関連を図って指導していきます。

ICF-CYとは?

新着情報

アクセスカウンター

3

4

8

5

3

2

3

月の行事予定

リンクリスト