ICF-CYとは

の派生分類で、ICFの児童版になります。

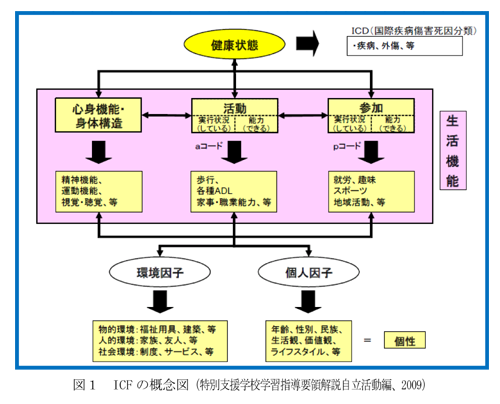

ICF(国際生活機能分類)では、図1にあるとおり、人の生活機能を精神機能や視覚・聴覚等の「心身機能・

身体構造」、歩行や日常生活動作等の「活動」、地域活動などの「参加」の3つの次元で捉え、さらにそれら

と健康状態や環境因子及び個人因子が互いに影響し合っていると捉えています。三つの次元に対応した「機能

障害(構造障害を含む)」・「活動制限」・「参加制約」を包括した概念がICFでの「障害(disability)」となり

ます。特別支援学校学習指導要領解説自立活動編(2009)の中では、子どもたちの「障害による学習上又は生

活上の困難」を捉える際に、ICFのこのような考え方と関連させる必要性について述べられています。

特別支援教育におけるICF-CYのメリットとして、「総合的・多面的な子どもの理解と課題の設定が可能に

なったこと」、「教員間の共通理解・連携がしやすくなったこと」、「子どもの目標設定がしやすくなったこと」

等が挙げられています。

例えば、子どもの状態像について、教員から見えにくいところを専門的な視点から指導・助言をもらうなど、

他職間連携を進めようとしている学校が増えてきています。ICF-CYは子どもの実態把握、指導内容、方法につい

て共通理解するためのツールとして有効であり、その活用によって、医療・家庭・学校等の視点が共有され、子

どもに応じた指導・支援ができることがメリットとして挙げられます。具体的には、関係者間での指導・支援の

ズレを無くすことや、それぞれの役割分担を明確化できることがメリットの一つとして挙げられます。

(引用・参考文献:特別行政法人国立特別支援教育総合研究所(2010):研究成果報告書(平成20,21年度)『特別支援教育におけ

るICF-CYの活用に関する実際的研究)

新着情報

アクセスカウンター

3

4

8

8

4

5

5

月の行事予定

リンクリスト